先日(2009/4/10)、日本マーケティング協会(JMA)の「マーケティングリサーチの現状:2008年度調査報告会」に行ってきました(→こちら)。

この調査はJMAが1985年から隔年で実施しているもので、今回で13回目になります。

報告内容≒報告書構成は、以下の内容です。

Ⅰ.MRの実施状況とMR担当部門に対する役割・期待

Ⅱ.外部調査機関の利用状況と委託業務内容の期待・満足

Ⅲ.「定性調査」の実施状況と実施上の課題

Ⅳ.MR情報の意思決定寄与度合と活用を高めていくための施策

Ⅴ.「ROI」を意識したMRの実施状況と将来のMRの重要性

Ⅵ.(参考資料)「海外事業におけるMR」の実施状況と海外MRにおける課題

セミナーでは、上記の結果報告とあわせ、アサヒビール、花王、日本コカ・コーラの3社によるパネルディスカッションが行われました。

とくに「Ⅱ.外部調査機関について」の報告内容で、いくつか考えさせられる点がありましたので、ご紹介しておこうと思います。(ここで、どこまで引用、紹介していいのかという問題もありますが、あえて・・・)

JMA会員社の方は、おそらく報告書が送付されていると思いますので、あわせて実際の報告書をご覧ください。

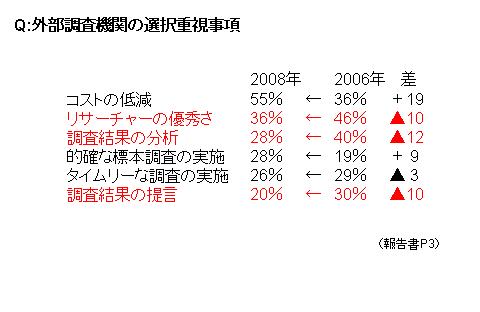

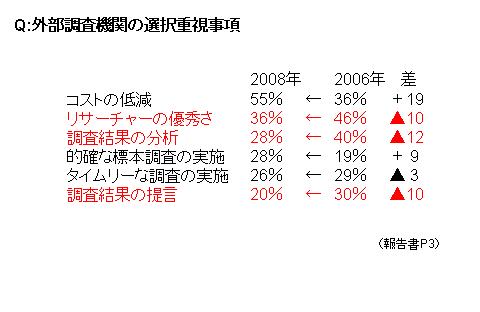

◆気になるポイント1:外部調査機関の選択重視点

まずは、下の表を。

外部調査機関の選択重視点のトップが「コスト」になっています。

この点は、パネルディスカッションでも議論になりました。

調査実施時期が2008年の11月から2009年の1月という時期だったこともあり、経済の低迷が大きな要因となっているという解釈は、そのとおりだと思います。

また、パネラーの方が言っていたように、単純に「コストが下がればよいと思ってもらっては困る、安かろう悪かろうになる」というのも、ほんとうでしょう。

しかし、「コストの低減」のポイントが大きくアップしているのと同時に、「リサーチャーの優秀さ」「調査結果の分析」「調査結果の提言」が大きくポイントを下げているのが、気になります。

このセミナーの標題でもある「ROIを意識した意思決定に役立つ」ということ、つまり「投資効果=価値/コスト」という式で考えるとすると、“価値は期待していないから、コストを下げることで、投資効果に寄与してね”という声が聞こえてきそうです。。。

あるいは、“これまでは分析も期待していたけど、無理みたいだからコストで貢献してね”という声が。。。

外部調査機関に対する全体的な満足度も、TOP2では63%ですが、TOP BOXでは5%に過ぎない。これを「高い」と判断するか、「低い」と判断するか?・・・

(ちなみに、花王の方はノーム値の話の際に、「指標は、5段階のTOP BOXで判断する」とおっしゃっていましたが・・・汗。さらに、このTOP BOXの選択肢は「そう思う」です。「とてもそう思う」では、ありません・・・。)

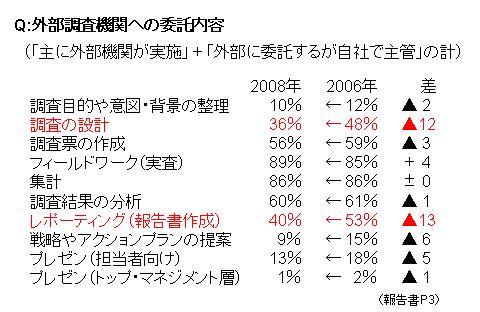

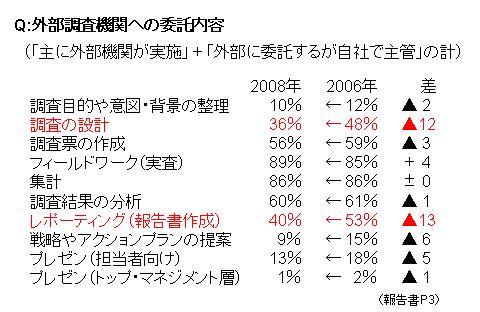

◆気になるポイント2:外部調査機関への委託内容

つぎに、外部調査機関への委託内容です。

これも、個人的にはかなりショックな内容で・・・。

調査設計は36%、報告書作成は40%しか任されていない、しかも前回に比べ10ポイント以上ダウンしている。

パネラーの方は、「定型調査だと設計も報告書もいらない場合が多いから、その反映では?」とフォローしてくれていましたが、それだけでしょうか・・・?

どうも、データサプライヤーとしかみられていないと感じるのですが。。。

(というか、設計も分析もできない会社がふえたから?)

◆気になるポイント3:新しい調査技法や分析手法の提案

もうひとつ議論になったのが、外部調査機関への期待での「新しい調査技法や分析手法の提案」について。

パネラーの方のお話を聞くと、新しいリサーチの可能性を模索している様子、切実さが伝わってきました。「調査会社の営業の方がお見えになると、コストのことはお話いただけるが、新しい手法を提案してくれる会社はほとんどない」とも。さらに、「新しい提案を持ってきてくれるのなら、門戸を開いていますから、どんどん持ってきてください」とも。。。

ただ、司会の近藤さんが、新しい技法・手法開発はクライアントや学会の協力もいただかないと難しいといった趣旨の話を振ったときの反応が、また気になり・・・。

今回のパネラー3社は、いずれも産学共同プロジェクトを行っていると回答。そして、そのプロジェクトの中にリサーチ会社は入っていない。つまり、研究・開発の相手として、リサーチ会社に期待はしていないというのが本心でしょう。いみじくも、「実査の段階、オペレーションの段階になったら、リサーチ会社さんにも入ってもらって・・・」と、つい本音を漏らしていましたが。。。

◆さて・・・

以上の結果について、調査会社の方はどのように感じたでしょう?

「深読みのしすぎでしょう、そんなことはないよ」?

「たしかに反省すべき点が多いな」?

あるいは、「たしかにそうかもしれないけど、それで?何か問題?」?

リサーチ・クライアントの皆さんはどうでしょう?

「そのとおりだから、少し考えて欲しい」?

「そこまでは言ってないよ、このご時勢だからさ・・・」?

あるいは、「たしかにそのとおりだけど、いいよ気にしなくて、期待しないから・・・」?

ポイント1~3の解釈は、報告書の中で書かれているものではなく、あくまで個人的なものです。しかし、このような状況=“リサーチ会社への期待感が低下しており、データサプライヤーとしての位置づけが強くなっている。結果、真のマーケティングパートナーとはなり得ていない”というのが、いまのリサーチ会社の大きな課題ではないかと考えています。

今回の調査結果は、これらが如実にデータとなって表れていると感じています。

この解釈が、杞憂であればいいのですが。。。

(あるいは、データサプライヤーで何がいけないのか?リサーチ会社はそういうものだ、という考え方であれば、それはそれでいいです・・・)

そして、調査のもっともおもしろいデータのひとつが自由回答。

今回も、ずいぶんと考えさせられる意見が多く寄せられています。データを見なくても、この自由回答を読むだけで、今後のリサーチ業界を考えるヒントがあると思います。

中でも、つぎの意見には思わず涙が・・・(^^;

これこそ、私が独立して「りんく考房」として活動しているコンセプトそのものです。勇気づけられました。

今後の調査実施の広がりを期待する意味で、あまり調査がうまくないクライアントの場合は特に、クライアントサイドと調査会社をうまくコーディネートするプロが必要ではないか。調査会社は会社として調査の実施完了に重点を置くため、そのマーケティング上の役立ち度には責任を持ちたくない、持てないことが多いのではと思う。マーケティングの全体を把握しつつベストな調査を企画実施し分析し提案することを仕事とする人間集団が調査会社とは独立して必要と思われる。これにより調査の品質だけでなくその役立ち度、価値が維持向上すると考える。

(報告書p63)

![Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2007年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51625u0tO%2BL._SL75_.jpg)

![Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2006年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51E3F64BBFL._SL75_.jpg)